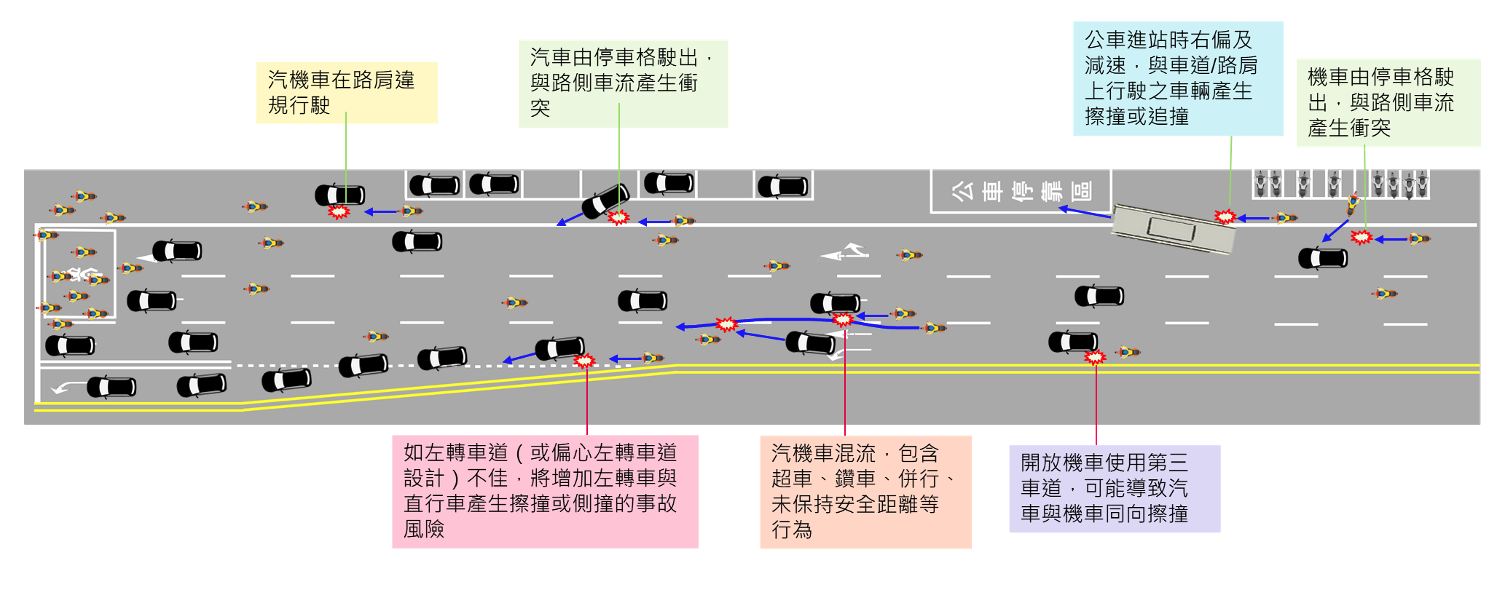

運研所前於110年至112年間完成路口交通衝突分析,進行無人機空拍影像及交通應用的整合實驗,建構一套軟體平台進行交通衝突分析,並已協助9個縣市共12處易肇事地點的分析,可呈現路口的交通衝突情形,且具備車流特性資料的分析功能,提供道路管養機關精確的資訊以制定改善決策。為掌握道路上下游人車流互動及整體交通衝突成因,本計畫將分析對象由路口擴大至路段。在路段上可能的交通風險情境示意如圖1,在車道上可能發生汽機車混流、左轉車與直行車衝突,在路側可能發生車輛停靠路側、車輛從路側駛出等衝突。

路段因空拍範圍較大,無人機飛行高度需較路口增加,在路段上方100至200公尺以俯視角度清楚拍攝路段人、車流動情形,再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡,最後透過軟體分析軌跡資料,找出路段易發生交通衝突之點位及型態,也就是較容易發生車禍的地方,以協助道路管養機關診斷路段可能的危險熱區。

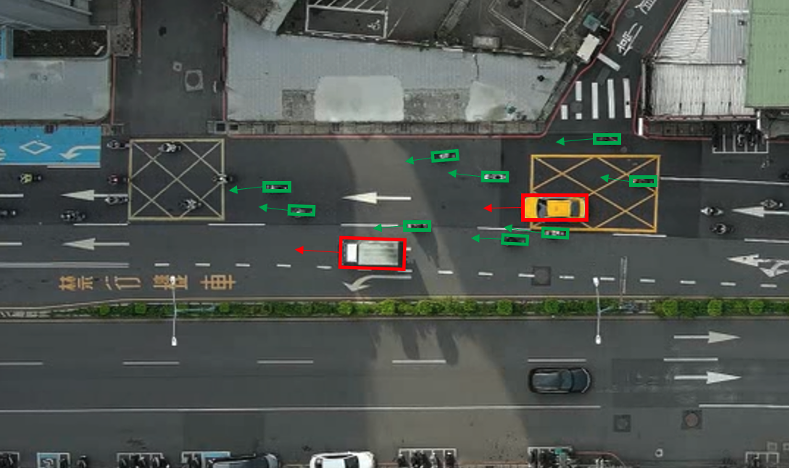

有關路口交通安全改善,道路管養機關一般需蒐集並分析1至3年交通事故資料後,才能找出該路口的安全問題,並加以改善以防止事故繼續發生,屬於事後的改善。為防範事故於未然,降低潛在風險醞釀成死傷事故,本所透過前述系列計畫,可將蒐集資料時間縮短至5個月,以影像及量化數據診斷道路的交通衝突情形,以提出適切的改善措施,能有效提升規劃品質及作業效率。113年計畫已先探討路段的車道交通衝突議題,除發展更完整的道路交通衝突分析工具,並與臺北市、新北市合作「汽機車混流衝突」(圖2)、「左轉車道配置與行車動線」(圖3)兩項先導測試計畫共9處路段,並分析新北市及公路局轄管共2處易肇事地點。114年進行第2年計畫,亦持續與道路管養機關合作,挑選地點探討路段的路側交通衝突議題,包括公車進出站衝突、路外設施進出車流衝突,以評估路段的交通安全;另同步挑選2處易肇事地點,協助道路管養機關依據交通衝突分析資料,參考交通工程相關設計範例進行交通工程改善。透過本計畫所應用的技術及分析,可提供道路管養機關更客觀、有效率的工具,協助診斷道路問題及研擬對策以提升人車安全。

圖1 路段交通可能之風險情境

備註:辨識汽車(紅色)與機車(綠色)在車道混流行駛

圖2 標線導引不足及車道配置不佳導致「汽機車混流衝突」

備註:辨識汽車(紅色)與機車(綠色)在左轉車道上游的行駛狀況

圖3 「左轉車道配置」不佳導致左轉待轉車輛干擾後方車輛直行

圖3 「左轉車道配置」不佳導致左轉待轉車輛干擾後方車輛直行